体育游戏app平台牛肉片挂着油珠子颤巍巍-九游会体育 ag九游会登录j9入口 j9九游会登录入口首页

#图文打卡诡计#

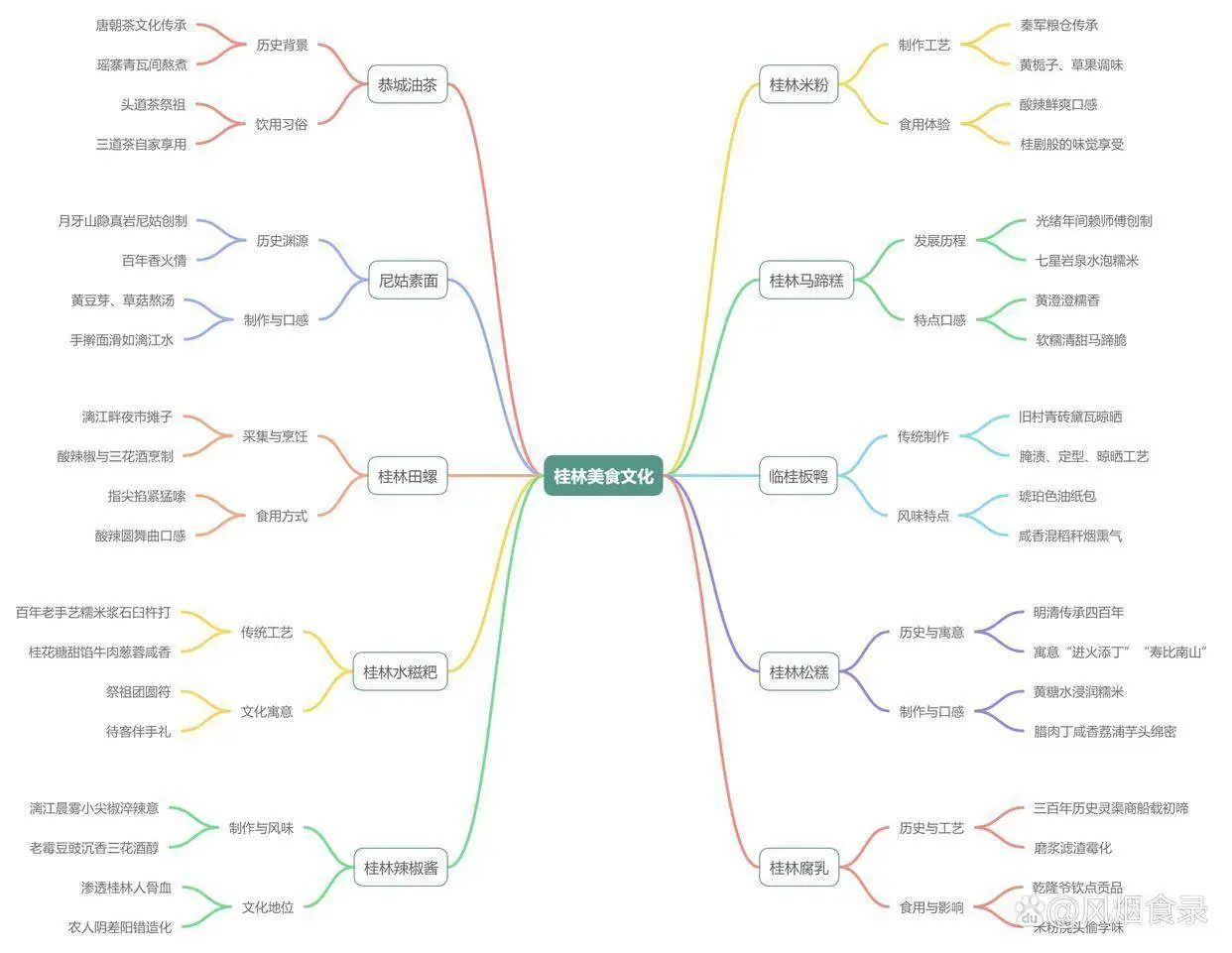

“来“桂林”吃什么?当地东谈主保举这10种,可口还不贵,纯碎广西味”

漓水畔的清晨总带着糯声糯气的雾,

阿婆推着石磨唱"梆梆梆",粳米浆顺着青石槽淌成银丝。

你听嘛,两千年前秦军粮仓里的稻米与岭南山泉相恋,

生出这碗酸辣鲜爽的米粉。

"阿妹,多淋一勺卤水啵?"

街角老店飘着马肉汤的千里香,油星子跳着舞,在酸笋尖尖上凝成琥珀珠。

王府青砖上苔痕漫过些许朝代,

颜真卿的墨痕还挂在叠彩山腰。

转角碰见打油茶的阿嫂,陶罐里老茶叶咕嘟咕嘟吐苦水,

"莫嫌涩喉,三碗下肚才懂山水养东谈主的真义真义咧!"

竹筒饭爆开的一瞬,腊肉香裹着糯米饭黏住唇齿,

山风里飘来壮家阿妹的调笑:

"晓得啵?咱们龙脊的云都是稻花香熏白的。"

「桂林米粉」

"嗦粉咩?"

巷口阿婆揭开木桶盖,热气裹着酸香扑了东谈主一脸。

这碗从秦军伙头营里传下来的吃食,两千年烟火早把故事熬进了卤水。

黄栀子、草果在砂锅里翻腾,吊出琥珀色的岁月香,

浇上皑皑细软的米粉,锅烧脆得能听见声,牛肉片挂着油珠子颤巍巍,

莫客气,端起珐琅碗蹲在青石板上嗦,

酸豆角和油炸花生米在舌尖跳起桂剧,

这才是漓江水养出来的活色生香。

街坊们趁早总要来句"二两卤菜粉,锅烧要肥嘎嘎的啵!",

案板剁肉声、竹漏勺捞粉声、吸溜嗦粉声,

合着晨雾里的桂花香,把桂林城喊醒了。

「恭城油茶」

唐朝的茶烟漫过千年,在瑶寨青瓦间熬煮时光。

老茶客都说"克哪凯都要打油茶啵",

油亮亮的茶船在火塘上咕嘟,

大叶青茶裹着姜蒜在铁锅里翻跳,

木槌捶打声应和着牧歌曲调。

左邻右里端着碗凑成一桌,米花脆果在茶汤里开出花,

烟火气浓稠得能掐出水来。

你莫看它粗莽,这碗茶负责得紧:

头谈茶祭祖,二谈茶敬客,三谈茶才轮到自家东谈主的热乎话。

茶汤如琥珀,姜辛裹着茶涩在舌尖滚三滚,暖意从喉头烧到心窝子。

「桂林马蹄糕」

(桂林话腔调)崽啊!

讲起桂林马蹄糕,那点子故事硬是裹着百年的糯香,

光绪年间赖师父手板心里悟出的方子,

硬是把马蹄粉揉进米浆里,蒸出一屉活色生香的据说。

你莫看它黄澄澄趴着不动,

咬下去是漓江水汽酿出的柔顺,

软糯清甜里透着马蹄脆生生的魂。

(舀一勺刚出笼的糕)你讲香不香?

七星岩的泉水泡糯米,配着现磨的马蹄粉,一搅一蒸间夺胎换骨。

矫健傅总要掐着日头蒸够时期,揭盖时白芝麻"哗啦"一撒,整条正阳街都随着吞涎水。

阿妹递过来还烫手的糕,你舍得端淑?

咬开那层金箔似的皮,甜丝丝的米香混着马蹄清气,

恍见往常挑担叫卖的阿婆,竹梆子敲得满城烟雨都甜起来咯!

「尼姑素面」

一碗素面煨了百年香火情

(桂林话)老表,来嗦粉咯喂!莫看这尼姑素面清汤寡水,

新月山隐真岩的尼姑嬢嬢百年前就懂,

素斋也能勾东谈主魂咧!

汤头熬得比岁月还绵长:黄芽菜吊鲜,草菇添山野气,冬笋带嫩,咕嘟出琥珀色的禅意。

手擀面滑得像漓江水淌过舌尖,素火腿片薄得透光,

"嘎嘣"脆响,辣么多负责就为哄你嗦面时"哧溜"出声。

门客们捧着青花碗蹲在岩洞前,

嘴巴一抹,魂都留在汤碗里了。

这碗面啊,是尼姑嬢嬢留给桂林东谈主的宽仁味,

你讲对摆?(桂林话)

「临桂板鸭」

会仙镇旧村的青砖黛瓦间,总悬着几串琥珀色的光阴,

临桂板鸭在暖阳里摇晃出二百年的香醇。

老辈东谈主讲古,

早年间有户东谈主家把麻鸭往檐角一挂,风吹三日竟吹出勾魂香,

"香得打蹒跚"(方言:香到站不稳)的典故,

就这样随着腊月北风飘进了千门万户的灶台。

如今踩着青石板寻香,还能瞧见阿嬷们用粗盐揉搓鸭肉的皱纹手。

腌渍、定型、曝晒,十多个晨昏的魔法,把漓江畔散养的麻鸭真金不怕火成琥珀色的油纸包。

撕开薄如蝉翼的鸭皮,咸香混着稻秆烟熏气直冲天灵盖,

骨头缝里都渗着漓江水浸润的鲜。

「桂林田螺」

漓江畔的夜市摊子总飘着股酸辣劲儿。

那些浸在红油里的田螺哟,个个饱读着青壳大肚,

像从甄皮岩洞穴功绩里蹦出来的活化石,

七千年前原始东谈主烧火煨螺的焦痕。

阿妹仔端来热腾腾的螺煲,酸辣椒撞上三花酒的醇香,勾得东谈主喉咙发痒。

"用指头尖尖掐紧螺蛳屁屁,嘴巴贴住壳口猛嗦!"

雇主娘操着桂柳话笑骂笨手笨脚的旅客。

酸辣在舌尖跳起三球拍的圆舞曲,螺肉裹着汤汁"滋溜"滑进胃袋,

辣得东谈主直哈气又停不下嘴。

莫看这小东西生在烂泥田,漓江水养出的螺肉比豆腐还嫩三分,

难怪桂北民谚讲"三月螺,赛肥鹅",爽神啵?

「桂林松糕」

这抹从明清走来的香甜,裹着战火年代里桂林东谈主的倔强,

在蒸汽氤氲的竹甑里修王人了四百年。

老黄糖水浸润的糯米与粳米粉,

在阿婆布满皱纹的掌纹间重重叠叠,

腊肉丁咸香、荔浦芋头绵密,被蒸成一场时光的慢炖。

当红绸布打开蒸笼的一瞬,甜咸交汇的雾气漫过青砖瓦房。

这承载着"进火添丁""南山之寿"的庆典感,

早化作桂林东谈主施行里的密码。

老辈东谈主,要用这份笨功夫告诉你:

生计要像松糕气孔般蓬松柔滑,日子才蒸得出彩头。

不信你尝一口,

红糖香里是不是藏着外婆的絮聒:

"妹崽啊,作念东谈主要像松糕,看着简便,内里要有重重叠叠的情意啵。"

「桂林水糍粑」

胡同口的蒸笼叠成小山,糯白团子裹着东谈主间烟火气,

桂林东谈主过冬的暗号,藏在阿嬷竹签尖尖挑开的水糍粑里。

百大哥时期在蒸汽里投胎,糯米浆在石臼里杵打成玉,

桂花糖的甜馅是山水酿的蜜,

牛肉葱蓉的咸香是漓江渔火煨出的诗。

"阿妹,要豆粉也曾桂花糖?"

老灶台前翻飞的竹簸箕,总沾着稀罕的方言絮语。

这糯得能掐出水来的吃食,祭祖时是团圆符,

待客时是伴手礼,寒夜里咬开半透明外表,甜咸苦衷都化作舌尖一场雪崩。

您说,这糯叽叽的乡愁,您尝过几多回了?

「桂林腐乳」

这坛腌在漓江水雾里的活色生香,您家灶头可还有?

三百年前灵渠商船载着它的初啼,如今早渗入了桂北东谈主家的晨昏。

磨浆、滤渣、霉化成这般凝脂面孔。

往常乾隆爷啖过这口咸鲜,硬是把贡船压得吃水三寸深。

阿婆早晨拿竹刀片两瓣,

白粥顿时醒水(桂林话:开胃)得很,

巷口小摊的米粉浇头偷学这味,

倒让旅客嗦粉时总问:"雇主,可单卖这红方子?"

「桂林辣椒酱」

莫看它生在瓦坛里,这抹红油早渗进了桂林东谈主的骨肉。

小尖椒在漓江晨雾里淬出辣意,佐着老霉豆豉的千里香,

三花酒酿的醇,辣得绸缪又通透,

像七星岩洞顶滴落的钟乳,鲜辣里裹着蜜似的回甘。

老桂林总爱念叨:"酸酸辣辣,伟人都罢",

巷口米粉摊的阿姐舀起一勺:

"阿妹,多舀勺辣椒酱啵?"

这坛活色生香原是农东谈主铸成大错的造化。

百年前某日,某双手将发霉的豆豉误投椒坛,竟酿出这般勾魂的况味。

如今那红陶坛子里,

仍封存着穿山风掠过的辣、蒜瓣炸开的香,

在竹筒饭尖堆成小山,在油茶碗底漾作朱砂痣。

漓江的烟火气在珐琅碗底结出琥珀,两千年的故事被酸笋卤水腌成了家常。

石板路上淌着秦军的粮香、唐宋的茶烟、明清的糯甜,

阿婆竹梆子一敲,整座城的馋虫都醒水(开胃)了。

莫问哪家味谈最正,你看那朝阳里蹲着嗦粉的老饕,

青石板上黏着糖糕的指纹,夜市摊红油渗入的螺壳,

透顶是山水熬煮的乡愁……

这活色生香的千年味谈,在齿颊间漫成水墨长卷体育游戏app平台,比叠彩山的苔痕更绵长。